この言葉は、ほとんどの宗教が教えていることと同じではないか、さして新しいことではないと思われることでしょう。そうです。それほど真新しい言葉ではありません。宗教が教えてきたことは本来の人間の在り方、生き方を教えてきたものなので、本質的には同じものです。世界の中では地域・民族によって宗教の教えが異なっているように見られていますが、それはその民族に適した教え方を取っているためだけであって、その教えの基本は変わりません。宗教は、神様がいること、神様と人間は親子の関係であること、人間はこの地上でお互いに助け合って天国をつくることを教えてきたのです。

聖書のはじめに、神様は人間を創造した後彼らを祝福して「生めよ、ふえよ、地に満ちよ、地を従わせよ。また海の魚と、空の鳥と、地に動くすべての生き物とを治めよ(創世記1-28)」と言われたと書かれています。この言葉の中にすべての神様の願いが凝縮されているのです。

表題で述べた言葉は、神様が創世記の中で語られたみ言を地上に生きる人間がどのように実践するかという意味を込めたのです。言葉に込めた意味を少し説明していきたいと思います。

(1) 神を崇め、神を信じではなく、なぜ神に侍るなのか?

科学万能の時代に神様という話題自体がナンセンスだと思われている人も多いと思います。現代は、人間の意識の中に神様を忘れ棄て去り人間万能を誇示している時代です。神の力が働いているなどということを信じている人の方がごく少数派でしょう。ちょうど、ソドムやゴモラの街のように、神を忘れて快楽にふけった時代と同じように。この価値観が正しいものかどうかは今後の歴史が示すことでしょう。

神を信じている人からみても、なぜ神に侍るのかは理解できないのではないでしょうか。神を信じることはわかるけれども、神の意図が分からない限り侍ることなどできないではないかと思われるでしょう。そうなのです。私たち人間は、神様から遠い存在になってしまったのです。神様の言葉が聞き取れないばかりか、神様の存在さえ確信を持てなくなってしまいました。

神の言葉を聴き取れなくなった人間にとって、自分の思いがすべてになりました。お釈迦様は、「人間は自分中心である。だから他人に危害を与えてはいけない」と諭されたと言われています。「私は私自身のことを知らない。私が苦しんでいるのは、物がないからでもない。敵が攻めてきたからでもない。他の人がこう言ったからでもない。自分の無知、無明。自分のこころが明るくない。ものを知らないということに原因があるということに気づくということが大切です。」(出典:「お釈迦さまの願いと教え」 上山大峻先生のご法話より(平成20年6月20日) www.joukyouji.com/houwa0808.html

わたしたちの心の中に、自分という価値観が占領したのです。そしてそれは、無明であるのです。

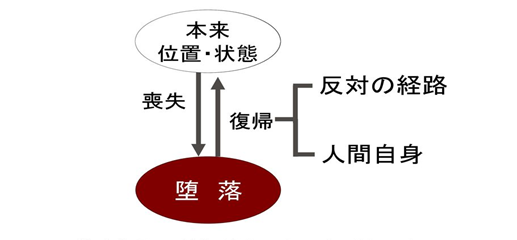

聖書の人類始祖の堕落の場面に「イブが蛇の言葉を信じて善悪知るの木の実を食べた後、自分が裸であることがわかりいちじくの葉を腰に巻いた」という記述があります。私たちの意識の中に、別の意識・情が入り込んだのです。自分という情(自分と他人を分ける情)です。この情は、人間を仲違いさせていく自分優先の情だったのです。人類歴史が対立抗争の歴史になったのは、この情が入り込んだためなのです。それゆえ、神のもとに帰るためには、自己犠牲と自己否定という難しい道を通過することが不可欠になってしまったのです。自分優先という情は、とても根深いものです。この情を拭い去るために宗教人がどれほど悪戦苦闘しエネルギーを注いできたことでしょうか。

自己犠牲、自己否定の宗教修行を通して自分優先という情を何とか乗り越えてくると、心の内に入り込んだ自分という誤った情が何かがわかるようになります。心の中に、善悪の葛藤が明確に芽生え、その情を克服すると、人間は神と部分的ですが一つになってきて神性を帯びるようになり、神の心情と摂理がわかるようになってきます(悟りと呼んでいる現象)。一種の超能力なようなものも生まれてきます。しかしそれは、自分勝手なものではないことも同時にわかるようになります。私たち人間は、自分勝手に生きているのではなく、神様の摂理の中で生きている、生かされていることに気づくのです。

人間は、天宙の中心として創造されているので、神に近づくにつれて神の心情と摂理が理解できるようになるのです。ちょうど、子供が成長して親の気持ちがわかるようになるようになるのと同じです。

何故、神に侍るのかと言えば、人間は自分勝手に自分の都合で生きているのではなく、神の摂理の中で生きているということを感じるようになるからです。しかも、神の摂理は刻々変わっていきます。昨日の摂理と今日の摂理とは違うことがままあるのです。また、人間の行いの結果次第で神の摂理は変わっていくのです。イエス様を十字架につけたその時からその後の2000年の人類歴史のアウトラインは決定されたようにです。

私たちの身の回りの行動にも摂理は働いています。私が取る選択如何によって、私の未来は決まっていきます。私が取る選択次第で私の未来を神と悪魔(サタン)が奪い合っているのです。今日の私の判断は、明日の私と神の摂理に大きな影響を及ぼしているのです。そうした背後の事情の分からない人間は、ほとんどの場合神の願いとは反対の選択をしてしまいます。保身という選択は、失敗という言葉に置き換えてもいいかと思います。

(2) なぜ、隣人を愛すではなく、寄り添うなのか?

「汝の隣人を愛せよ」とは聖書に記されているイエス様の言葉です。家族、隣人と仲良くし互い助け合うことは宗教の教えの基本です。しかし、なかなか隣人とひとつになれないのが現実の姿ではないでしょうか。

その最も身近な隣人が家族です。隣人に寄り添うことの原点である家族は、互いに寄り添う愛の基地でなくてはいけないのです。家族の中にどんな問題があろうとも、それを避けて通ってはいけません。家族の破綻は、子孫により大きな愛の問題を先送りするのです。

人類歴史の出発が家族の間の対立、分裂から始まっているということを知らないといけません。世界中の民族の神話にはほとんどすべて兄弟殺しが記述されているということは、家族の分裂が混乱と人間の不幸の原因なのだということです。現在、多くの家族で、家庭内に問題を抱えています。わけもわからず突然、重い闇が押し寄せてきて家族を苦しめているようです。家族そのものが歴史の結実体で、過去にあった問題が噴出しているのです。それは、一人の問題ではありません。家族間の心の問題が表出しているのです。この問題は、家族が一つにまとまろうと互いに寄り添うことによってしか解決できないのです。

私たち家族を神様と悪魔(サタン)は見つめています。悪魔(サタン)は、いつもこういいます。「所詮、人間は自分中心で、互いに協力して一つになることはできない」と主張してくるのです。人類歴史を振り返ると、悪魔(サタン)の言い分に返す言葉がありません。何と悲しい人間なのでしょうか。同時にそれを見つめている神様の悲しみが伝わってきます。本当にどうしようもありません。

信仰を深め宗教的に修行を積んだとしても、それを克服することは至難の業です。聖パウロが、「私は内なる人としては神の律法を喜んでいるが、わたしの肢体には別の律法があって、わたしの心の法則に対して戦いをいどみ、そして、肢体に存在する罪の法則の中に、わたしをとりこにしているのを見る。わたしは、なんというみじめな人間なのだろう(ローマ人への手紙7-22~23)」。聖パウロの嘆きは、善を求める宗教人すべての嘆きです。

この人間の苦しみに神様が摂理されたのが、メシアを送るという摂理です。人類歴史の終末の時、私の肢体の中にある悪魔(サタン)の律法を拭い去って神の律法に置き換えるという役事を準備されたのです。それが、黙示録にある子羊の婚姻なのです。家族の分裂の原点の修復、それがこの役事なのです。

では次に、汝の隣人を愛せよではなく、なぜ隣人に寄り添うようにという言葉を選んだのかを語ってみましょう。汝の隣人を愛せよという教えは、私たち一人一人に愛の実践の行動指針を教えています。多くの人が、宗教が教えている指針に従って、隣人を愛することを実践されています。そう実践することによって、かけがえのない兄弟愛に結ばれた隣人関係を築いておられると思います。しかし、隣人を愛するという行動は、ともすれば押し売り的で他人の不興を買うこともあります。また、隣人に気遣い慈しんでも、隣人は期待に副う反応を示してくれるとは限りません。私が考えている隣人への愛と隣人が受け取る愛の姿には隔たりがあることが多いのです。

お釈迦様の逸話の中に次のようなお話があります。

王様がお妃に「この国は、豊に栄え民衆も穏やかに過ごし、何の不足もないが、そなたにとって一番いとおしいものは何か?」と、聞かれました。お妃は「王様です」とは答えずに、「自分が一番いとおしいです。」と答えました。また、逆にお妃が王様に同じように質問されると王様も「自分が一番いとおしい」と答えられたということです。そこで、この答は正しいのかをお釈迦さまに尋ねに行かれたところ、お釈迦様は「その通り、それで間違いない。」と答えられ、「だからこそ他の人もまた、自分が一番かわいいと思っていることに気づかねばならない。」

(コーサラ国のハシノク王とお妃のマツリカの話)

出典:「お釈迦さまの願いと教え」 上山大峻先生のご法話より(平成20年6月20日) www.joukyouji.com/houwa0808.html

誰しも自分が一番かわいいと思っているという現実を直視する必要があるのです。このことに気づかれたお釈迦様は、本当に自分がかわいいのであったら、自分を大切にすると同時に、他人も大切にしていくということに気づかなければならないということにも気がつかれたのです。これが、仏教の原点です。自分が一番かわいいと思っている人間同士が一つになるということは、お互いを尊重することなくして成立しません。だから一方的に愛を施すのではなく、その人に寄り添うことが重要であり原点であるのです。

人類の歴史は、反発と反逆の歴史でした。私と隣人との関係は、今を生きている二者の間の関係だけでしたらそれほど難しい問題を抱えることはないでしょう。しかし、私もそして隣人も長い歴史の背景がありその結実体として今を生きています。それぞれ歴史の中で起こした深い事情を抱えています。一朝一夕に解消するものではありません。兄弟愛のもとに唯一無二の関係を築いていくことが目標ですが、間に横たわっている問題はいつ解消されるのか定かではない複雑なものを含んでいることも多いのです。だからこそ、寄り添うという姿勢が大事なのです。それは、多くの場合我慢強く耐え忍ぶということを必要とするのですが。お互いに寄り添う中において信頼関係が生まれ、兄弟愛(利他の精神)に結ばれた人類一家族を形成していくことが可能となるのです。そこにあるのは、無私の愛の姿なのです。

イエス様が「何事でも人々からしてほしいと望むことは、人々にもその通りにせよ(マタイ7-12)」と語られ、「人をさばくな。自分がさばかれないためである。あなたがたがさばくそのさばきで、自分もさばかれる(マタイ7-1~2)」であろうと語れていますが、この言葉の中に寄り添うということがいかに重要な姿勢であるかが示されています。

(3) 生きとし生けるものすべてを慈しむとはどういうことなのか?

仏教に殺生禁断という言葉があります。むやみに生き物を殺すことを戒めることです。

お釈迦様は、「すべてのものは、暴力におびえる。すべての生き物にとって、いのちはいとおしい。おのが身に引き比べて、殺してはならない。殺さしめてはならない。(ダンマパダ 第10章)」と言われています。私たちの身の回りの生きとし生けるものはすべて生命をもっています。それだけでなく、大地までもが生命を有していてある心をもっています。そうであるからこそ、自らに危害を加えようとする者に対しては恐怖を覚え身構えます。しかし人間は、生きとし生けるものの叫びの声が聞こえないがゆえに、人間本位に生きとし生けるもの(万物)を殺したり利用したりしています。生きとし生けるものの心を感じ取ることができないのです。

私たち人間は、この地上生活においてその物的基盤はすべて生きとし生けるもの(大地も含めて)万物に依拠しています。万物の援助なしには人間の地上生活は成り立ちません。そうであるにもかかわらず、人間は謙虚な姿勢を忘れて、万物は勝手に利用できるものであると考えているところに大きな問題が潜んでいます。

聖書の中に「万物は本然の人間があらわれるのを待ち望んでいる」という記述があります。聖パウロは、次のように述べています。「被造物は、実に切なる思いで神の子たちの出現を待ち望んでいる。なぜなら、被造物が虚無に服したのは、自分の意志によるのではなく、服従させたかたによるのであり、・・・(中略)実に被造物全体が、今に至るまで、共にうめき共に産みの苦しみを続けていることを、私たちは知っている(ローマ人への手紙8-19~22)」

人間とこの地上に生きる生きとし生けるものすべてとの間には大きな断絶があるのです。万物の心のわかる人間が現れた時、この地上は人間と生きとし生けるものが一つになる調和したすばらしい世界が展開されることになると考えられます。

私たちは、心から愛して万物と接すると、万物がささやきかけてくるという経験をすることがあります。こうすればいいのだよ、こうなのだよとヒントを与えてくれるのです。手塩にかけて家畜を育成し愛情をもって作物を育てることによってすばらしい実を結ぶのも、人間と家畜・作物が共感し合うことによってプラスαの成果がもたらされるのです。

このようなことは、科学の世界でもよく言われることです。誠心誠意研究に没頭していると、ひらめき、ヒントが突然襲ってきて新しい発見発明につながるといわれます。

生きとし生けるものはすべて、その存在に意義があり人間に対して価値を有しています。その秘められた価値を本当に引き出すことができるのは、もの(万物)に愛情を注いで一体となった人間なのです。

私たちが生存している大地も同じです。現代の科学では、大地は人間とは関係なく地球の鼓動として活動しているとしか考えられていません。しかし、地球の鼓動といわれる大地は、私たちの心とも連動しています。地球は、私たち人間の心の反映なのです。現在地球が危機に瀕しているという姿の内側には、私たち人間の内面の心が危機に瀕しているということでもあるのです。(地球意識計画-物理世界と地球的な意識とが相互作用を起こしているという可能性を研究している-が進められている。)アニメや物語の中で、天変地異を大地の怒りであると記述している場面がありますが、天変地異は大地がバランスを崩した結果、そのバランスを戻そうとする行為であるといえましょう。私たち現代人は、科学的知見を獲得してそれに頼ってきたがために、素朴な感性を失ってしまっているようなのです。

もう一度、私たちの科学的知見の背後にいる神様の存在に気づく必要があります。そして、神と一つになり、隣人と一つになり、生きとし生けるものと一つになる努力をすることが大切です。それができた時、そこに地上天国は生まれるのです。